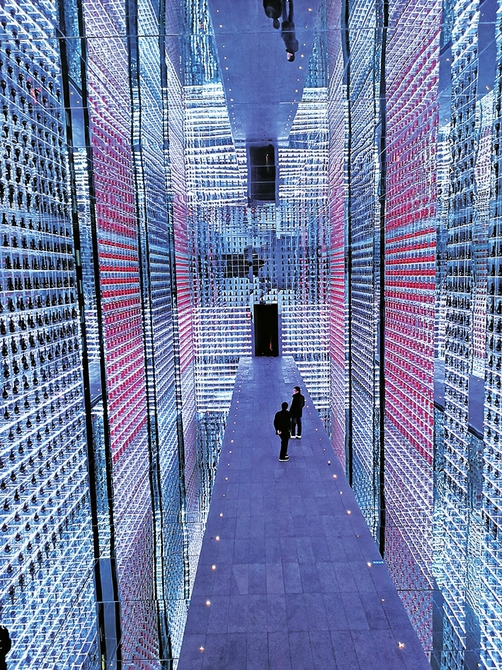

现代化的藏酒库 记者陈龙摄

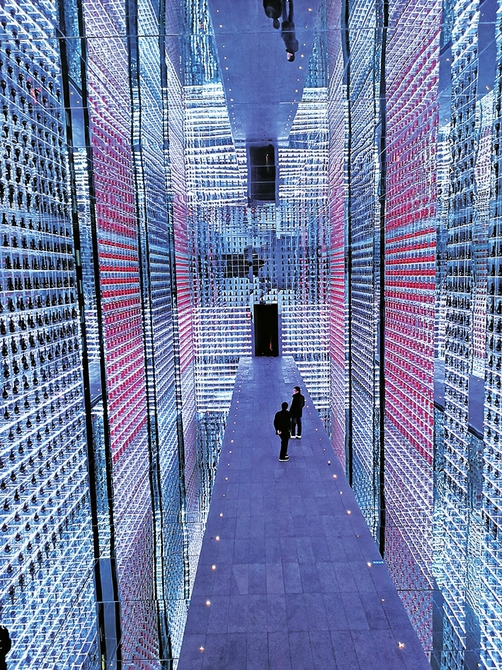

地宝洞藏酒 记者陈龙摄

11月24日至27日,“报业助力产业高质量发展峰会”暨“全国报业百名社长总编泸州行活动”在四川省泸州市举行。

来自中国报业协会、人民日报、新华社、四川省报业协会、四川日报、淄博日报、荆州日报、宜宾日报、遵义日报等全国16个省市区56家新闻单位的媒体百余名记者齐聚泸州市,用“媒眼”发现酒城之美,感受城市发展魅力,触摸城市发展脉搏。

党的十九届五中全会明确要求,把扩大内需作为战略基点,构建以国内大循环为主,国际国内双循环相互促进的新发展格局。新发展格局下报业如何发挥媒体宣传优势,服务企业,助力产业高质量发展?100100多名与会多名与会人员开启了泸州探寻之旅。

在3天的时间里,各媒体记者们先后深入到中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区、四川第一大港泸州港、古蔺太平红色教育基地、四川长征干部学院泸州四渡赤水分院、郎酒基地、泸州老窖黄舣酿酒生态园、张坝桂圆林等地采访考察,探寻泸州酒业高质量发展秘笈,了解白酒产业转型升级为地方经济和城市发展注入的蓬勃动力,以及泸州深厚文化底蕴赋予这座城市独特的“风骨。”。特别是泸州独特特别是泸州独特酒文化带来的颠覆性观感与体验,酒产业之间构建的互动互通、交融发展格局,让融合创新赋能产业发展,给记者们留下了深刻印象。

酿造一城幸福的泸州 记者:陈龙

长江奔腾而下,与沱江汇合,诞生了山水之城——泸州。

泸州地处四川省东南,是著名的“中国酒城”,也是“一带一路”、长江经济带和西部陆海新通道的重要节点城市。

“城下人家水上城,酒楼红处一江明。衔杯却爱泸州好,十指寒香给客橙。”这是清代诗人张问陶对泸州的最美赞誉,也间接证明了泸州悠久的酒文化。对泸州人来说,酿酒、卖酒、品酒,是再幸福不过的事情,自秦汉以来,从未改变。

如今,酒成为了泸州的一张靓丽城市名片,也成为了当地经济实现高质量发展,人民群众奔小康的重要助力。

抢抓机遇

打造世界级白酒产业集群“上游是茅台,下游望泸州,船过二郎滩,又该喝郎酒……”一首赤水河船歌,唱响中国几大名酒。

被誉为“美酒河”的赤水河发源于云南省镇雄县。从茅台镇到二郎滩40公里的赤水河谷,有独特的温度、湿度、土壤、微生物群,成为中国酱香型白酒的最佳原产地。

“酒业是泸州的优势产业,是泸州的优势所在,这是全泸州人民的共识。”在采访考察过程中,泸州日报党委委员、副总编辑孔芒用两个“优势”,定义了酒业对泸州经济发展的重要性。

《泸州市千亿白酒产业三年行动计划》明确提出:2020年,全市白酒营业收入突破1000亿元,泸州白酒产业园区实现产值和服务性收入1000亿元,实现“千亿产业”“千亿园区”。

围绕上述目标,泸州以酒业大项目建设助推白酒产业高质量发展,以大项目促进白酒产业加速形成“双千亿”。

泸州市委、市政府出台《泸州市推进白酒产业突破发展若干政策》,从支持龙头企业和酒业园区突破发展、支持业外资本兼并重组、支持名优酒企投资发展、支持扩大优质产能、支持加大安全环保投入“5个支持”;鼓励企业上档升级、鼓励企业做强品牌开拓市场“2个鼓励”;强化要素保障、强化组织保障“2个强化”方面,加速推进泸州市白酒产业高质量发展进程。

同时,在项目实施过程中,当地还落地一系列酒业大项目增强泸酒核心竞争力,一二三产业联动推进白酒产业链协同发展,组织专班服务酒业项目,促进项目加速建成投产。

做足“酒文章”

让白酒产业链全起来上带“一产”,下促“三产”,泸州大力推进白酒产业链协同发展。《泸州市千亿白酒产业三年行动计划》中明确,大力发展优质红粮种植产业,让“小杂粮”变成大产业。

下带“三产”,重点推进酒旅项目融合,着力打造高颜值、高价值、高品质的现代化中国酒城。

今年,泸州在建或建成的47个酒类重点项目中,郎酒庄园、中国酒城·长江生态旅游带等3个酒旅项目紧扣“中国酒城·醉美泸州”的定位,推动酒文化与城市的历史文化、红色文化、长江文化等互相融合,发展“酒业+旅游”产业,营造泸州独特的酒文化氛围。

今年5月,郎酒庄园惊艳亮相。短短5个月,接待客商7万多人次。十里香广场生肖酒品鉴体验区、望天台星座酒品鉴体验区、灯光秀等配套项目仍在建设中,被纳入今年的重点项目之一。

“郎酒庄园布局黄金坝、两河口、卧佛山、吴家沟、沙滩五大生态酿酒区,依赤水河南岸建造,是郎酒‘生、长、养、藏’的独特载体和生动体现。”郎酒庄园公司副总经理、天宝洞休闲度假酒店总经理尹道明说,“为何要巨资打造郎酒庄园?源于郎酒对品质、品牌、品味的极致追求。”

郎酒庄园围绕郎酒做文章,打造成白酒爱好者的朝圣之地、世界级庄园。今年正式启动的中国酒城·长江生态旅游带项目,同样围绕白酒做“酒城”大文章。未来,泸州还将在江阳区、龙马潭区、纳溪区打造五大核心旅游产品:国窖片区-千古酒城、茜草片区-中央旅游岛、小市学士山片区-中华酒山、黄舣片区-长江生态庄园、长江游轮。开发长江文旅城、诗酒院子、柏木溪康养小镇、城北旅游大本营、1573小镇、黄舣生态庄园群……

前景美好

“三品”战略抓住产业发展核心内涵泸州是世界上浓香型和酱香型白酒最佳原产地唯一叠合区。目前,冲刺“双千亿”,泸酒发力品质提升、品牌培育、品种调整“三品战略”,着力打造世界级白酒产业集群。

品质提升。粮食是白酒品质的生命线。郎酒公司相关负责人表示,不能让一粒不合格的高粱流入公司,对高粱品质的“吹毛求疵”,渗入每道生产环节;四川泸州白酒产业园区则紧盯泸州老窖酿酒工程技改项目等,确保实现11万吨优质白酒固态酿造产能。

品牌培育。从内部看,泸酒品牌梯队全备,已形成以泸州老窖、郎酒、川酒集团为“头羊”,仙潭、玉蝉等“小巨人”为支撑,其他规模以上酒企和中小微企业梯次成长、协调发展的“全阵容”“百花齐放”。川酒集团整合国家、部省级优质酒二峨、叙府、赤渡、三溪等品牌,打造“国优品牌矩阵”。从外部看,泸州与成都、德阳、宜宾四大川酒产区联合推介;与遵义酒业抱团,欲打造烈酒产区和千亿级白酒产区,助力打造世界级白酒文化旅游胜地、世界级烈酒品牌、世界级特色美酒产区。

品种调整。泸州酒企、园区纷纷出新招,泸酒“小金花”玉蝉酒业旗下品牌曾一度达数十个。但今年起,该企业砍掉低端酒,通过谈判收购金蝉、国蝉商标,推出高端浓香型白酒品牌“国蝉”,2020年销售额预计较2019年提升30%。四川泸州白酒产业园区也在推进30万吨小曲清香项目的招商。

同时,泸酒合力走酒旅融合之路,深化酒文化内涵:郎酒打造的“郎酒庄园”,让旅游景观成为品牌生动载体;中国沈酒庄景区获评国家4a级景区;泸州和港中旅合推的中国酒城·长江生态文化旅游带、川酒集团文灵妙境文旅小镇等项目,也相继开工。

风过泸州带酒香。如今,泸州正做足“酒文章”、做大“酒文化”、做实“酒产业”,酿造一城幸福,醉美八方来客。

好环境才能酿好酒 陈龙

“这么多年,我们就像保护眼睛一样,呵护着家乡的名酒企业。”这是泸州日报党委委员、副总编辑孔芒在介绍泸州市当地各级各部门对支柱型企业保护的形容。话语间,透露出无比自豪,也体现了当地对企业在支撑产业发展过程中给与的特殊爱护。

泸州酒出名,酒企也出名。郎酒、泸州老窖等国内知名白酒企业众多,在近年来的不断深耕中,实现了“千亿”产值,这离不开509万酒城儿女的精心呵护、不断优化的营商环境。好的营商环境已经转化为了生产力,并赋能产业发展。

营商环境有多重要?好的营商环境就像阳光、水和空气。世界银行发布的一项报告表明,良好的营商环境会使投资率增长0.3%,gdp增长率增加0.36%。一个地区营商环境的优劣直接影响着经济活力的大小、招商引资的多寡,最终对企业发展、财税收入、社会就业等产生重要影响。

与泸州相隔126公里的大足,是“五金之都”“石刻之乡”“中国重汽摇篮”,五金、汽摩、静脉、智能、文创等特色产业发展势头强劲。今年初,我区提出要打造营商环境优选地,也相继出台了一系列真金白银的利好政策,为各类市场主体轻装前行保驾护航。

但当今的经济发展早已从拼投资、拼优惠政策转变为了拼服务、拼环境,而政府服务无疑是影响一个地方营商环境的首要因素。当前,我区仍然存在“中梗阻”“设藩篱”“卡脖子”等一些短板和薄弱环节,想要打造营商环境优选地,还需在制度上、政策上、自身建设上发力。

制度上,把程序再简化、时间再缩短、效率再提高,做到“人无我有、人有我优”。把企业和群众的事当成自己的事,“下深水”疏通“中梗阻”,打通服务企业和群众的“最后一公里”,集中力量解决“卡脖子”问题。同时,要建立优化营商环境长效机制,坚决杜绝“一阵风”。

政策上,要确保政策措施落地,必须加强制度建设和制度执行,用法治来规范政府和市场的边界,为各类市场主体投资兴业营造更加稳定、公平、透明、可预期的良好环境。

自身建设上,要充分运用互联网、大数据,建立线上线下无缝对接的办事体系,让信息多跑路,企业和群众少跑腿、好办事。创新宣传方式,用地地道道的重庆话、生动形象的卡通图等通俗易懂的方式,让群众和企业轻松掌握便民利企政策和办事流程,用优质服务赢得老百姓的理解和信任。

营商环境既是竞争力也是软实力,相信大足能不断优化营商环境,让企业“来了就是一家人”“一家人不说两家话”,早日实现工业强区目标。

来源:图片除署名外,均由泸州日报社提供

0